三洋港挡潮闸

淮河是新中国成立后第一条全面系统治理的大河。70多年来,淮河治理取得显著成效,防洪体系越来越完善,防汛抗洪、防灾减灾能力不断提高。作为治淮伊始便奋斗在淮河保护治理一线的“治淮人”,为总结好中水淮河公司70年来治水兴水的经验,继承和发扬中水淮河人的治水思路和勘测规划设计理念,近期,公司将陆续推出中水淮河经典工程系列专题宣传,本期带您走进《坚韧不拔铸丰碑(四)——三洋港挡潮闸枢纽》。

三洋港挡潮闸枢纽是治淮19项骨干工程中单体最大的工程,作为新沭河治理工程和沂沭泗水系洪水东调入海的关键控制性工程,被誉为淮河流域沿海“第一闸”,具有防洪挡潮、蓄淡、排涝等综合功能,为Ⅰ等大(1)型工程,设计行洪流量6400立方米每秒,设计挡潮标准为100年一遇高潮位,主要建筑物包括33孔挡潮闸、3孔排水闸及上、下游引河等,挡潮闸总宽576.92米,是目前国内沿海地区淤泥质河口第一大挡潮闸,也是淮河流域工程规模最大、地质条件最复杂、勘测难度最高的海口闸。

“黄河夺淮”后,此地成为沂、沭河洪水入海口门之一,建设三洋港挡潮闸对整个沂沭泗水系洪水出路至关重要。早在1957年,在沂、沭河下游入海处建设挡潮闸就已经成为共识。当时《沂沭泗流域规划报告(初稿)》中明确提出:“海口建挡潮闸,……沂沭下游通海港口应建闸挡潮……”。《1971年淮河流域规划报告》的附件《治淮战略性骨干工程说明》中,关于“东调南下”工程建设规划也提出,通过河道扩大和建闸控制等方式,使沂沭河上游大部分洪水经新沭河直接东调入海。规划后经不断修改完善,最终三洋港挡潮闸作为治淮19项骨干工程的收官之作,被提上建设议程,于2008年10月正式动工。

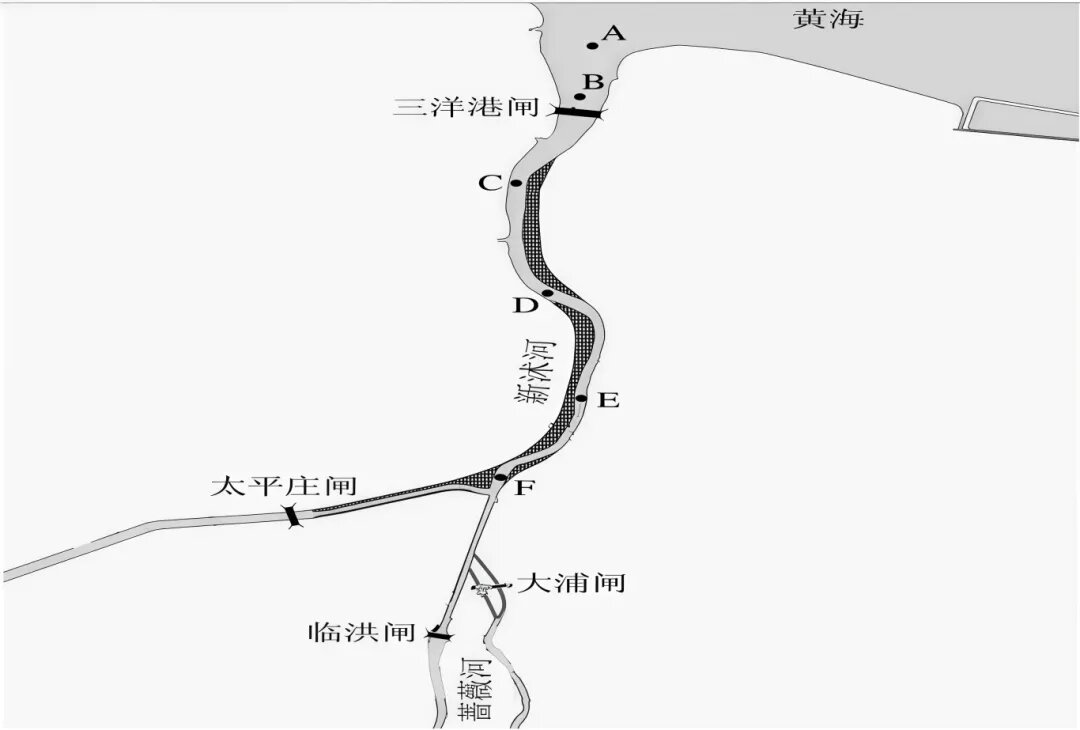

三洋港挡潮闸位置

工程所处海口属于淤泥质淤长型河口,面临海淤土地基、多泥沙和海洋环境等复杂条件,工程建设难度极大,需要攻克海淤土建闸筑堤、河道冲刷、泥沙淤积、混凝土及金结电气设备防腐等诸多技术难题。彼时,全国已修建的入海河口挡潮闸大多是中小型,沿海岸一线少有大型挡潮闸,可借鉴参考的工程经验极为有限,建设难度可想而知,众多设计单位望而却步。

中水淮河公司(前身淮委勘测设计院)自1955年11月就参与编制1957年《沂沭泗流域规划报告(初稿)》,三洋港挡潮闸从规划设想逐步走向建成,对公司有着特殊的意义。面对重重困难,公司坚定决心,勇挑重担,由杨中、孙勇等设计大师挂帅,带领设计团队精心筹划,全力破解难题。经过多年孜孜不辍的创新研究,成功解决工程设计及施工中的重难点问题,为工程的顺利实施和安全运行奠定了坚实的基础。

三洋港挡潮闸内部启闭机房

公司董事长孙勇在淮委二河枢纽建管局开展专题讲座时指出:“没有多少经验借鉴,就要多进行方案比选,多做模型试验。”在工程设计过程中,几乎所有重难点问题都经历了反复论证、课题研究、方案比选和模型试验,创新了多项新技术、新材料和新工艺,均在工程建设中得到应用。

地基处理技术创新方面:首次提出新型灌注桩—粉喷桩混合式桩基础方案,有效解决了在高潮差、深厚海淤土条件下建造大型挡潮闸水平位移大的地基处理关键技术难题;首次应用整体串联、半封底超大沉井群基础处理技术,成功攻克大孔口软基水闸地基承载力、防渗及变形协调等难题。混凝土技术创新方面:研发多功能型聚羧酸系减水剂,结合大掺量磨细水淬高炉矿渣取代水泥,显著提高了沿海建闸混凝土耐久性;制定快速温度控制措施,应用于闸墩大体积混凝土泵送施工,有效解决了沉井基础强约束条件下大流态高性能混凝土防裂问题。材料创新方面:研制出耐海水腐蚀的稀土合金铸铁材料,解决了海水环境下闸门埋件防腐蚀问题,该成果获得国家发明专利。设备创新方面:研发出一种低速同步闭式传动启闭机,获国家实用新型专利,提高了设备运行安全性和可维护性。软件研发方面:结合工程需要,研发《水利工程勘察数据分析软件》,有效提高了内业资料整理工作效率和地质勘察成果质量。每一项成果的取得都凝聚着设计者的汗水与智慧,激励着公司持续开拓创新、聚力奋进,为保障江河安澜贡献更多的智慧力量。

2013年12月三洋港挡潮闸投入使用、运行以来,多次经受住高潮位考验,各方面运行状况良好,发挥了巨大的防洪减灾作用。同时,在改善连云港市生态环境和交通条件,促进滩地开发利用和港口发展等方面也发挥着重要作用。工程荣获2017年度安徽省优秀勘察设计一等奖、2018年度淮委科技进步特等奖及2019年度江苏省优质工程奖“扬子杯”。

沧海茫茫,大河汤汤。三洋港挡潮闸宛如一条巨龙横卧在黄海之滨,北望滔滔黄海碧波万顷,南瞰新沭河畔风光旖旎,它以雄伟身姿与淮河水利人一起守护着淮河安澜,绘就人水和谐的壮美画卷。

皖公网安备34011102003644号

皖公网安备34011102003644号