蚌埠闸

淮河是新中国成立后第一条全面系统治理的大河。70多年来,淮河治理取得显著成效,防洪体系越来越完善,防汛抗洪、防灾减灾能力不断提高。作为治淮伊始便奋斗在淮河保护治理一线的“治淮人”,为总结好中水淮河公司70年来治水兴水的经验,继承和发扬中水淮河人的治水思路和勘测规划设计理念,近期,公司将陆续推出中水淮河经典工程系列专题宣传,本期带您走进《坚韧不拔铸丰碑(三)—— 蚌埠闸工程》。

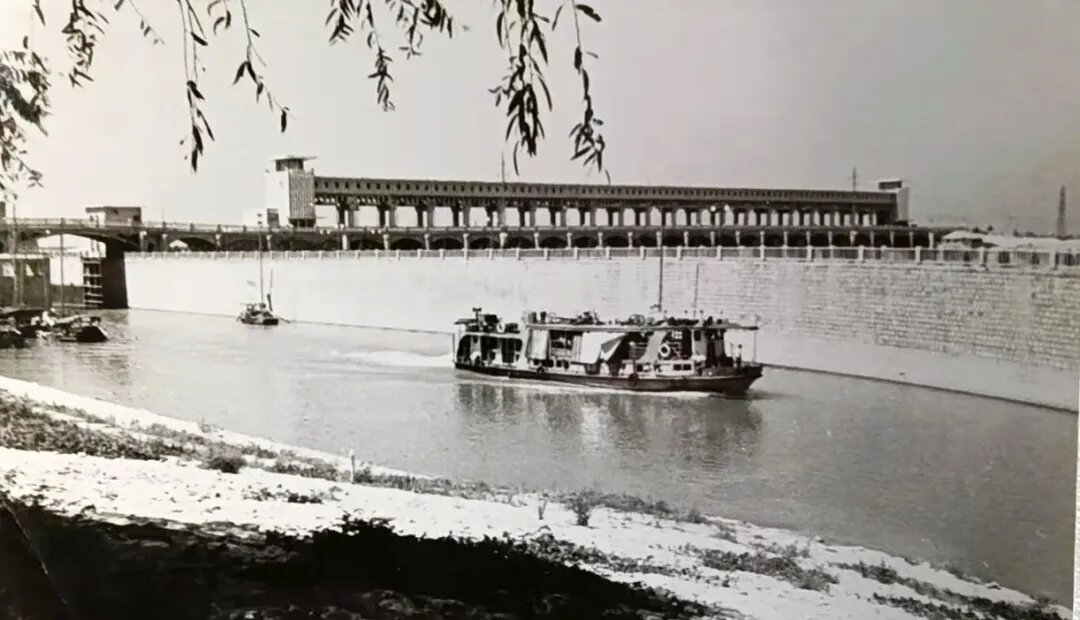

蚌埠闸位于淮河中游,横跨安徽省蚌埠市禹会与淮上两区,闸上流域面积12.1万平方公里,是一座大(1)型水利枢纽工程。工程始建于1958年,1962年基本建成,经60多年的不断建设和发展,现由28孔节制闸、12孔节制闸、老船闸、扩建船闸、水力发电站、分洪道、3.37km堤防组成,具有防洪、蓄水灌溉、航运、发电、城市供水等综合效益。枢纽工程设计洪水位闸上23.22m,闸下23.10m,设计流量13090m3/s。

1958年1月15日,治淮委员会向水电部报送《淮河蚌埠闸设计任务书》。同年3月12日,水电部批复同意,蚌埠闸开始兴建。当时正值国家面临紧急困难时期,粮食、建材极为紧缺。在艰苦卓绝的条件下,治淮先辈们用小推车运料,肩扛背驮水泥钢材,以血汗铸就了蚌埠闸。

蚌埠闸枢纽建成后,对沿淮地区的工农业生产、航运交通、水力发电等方面发挥了不可估量的作用。但在设计工况下,28孔老节制闸与分洪道总泄量仅10000m3/s,无法满足该段河道13000m3/s的泄洪要求,成为淮河中游防洪体系的“瓶颈”。

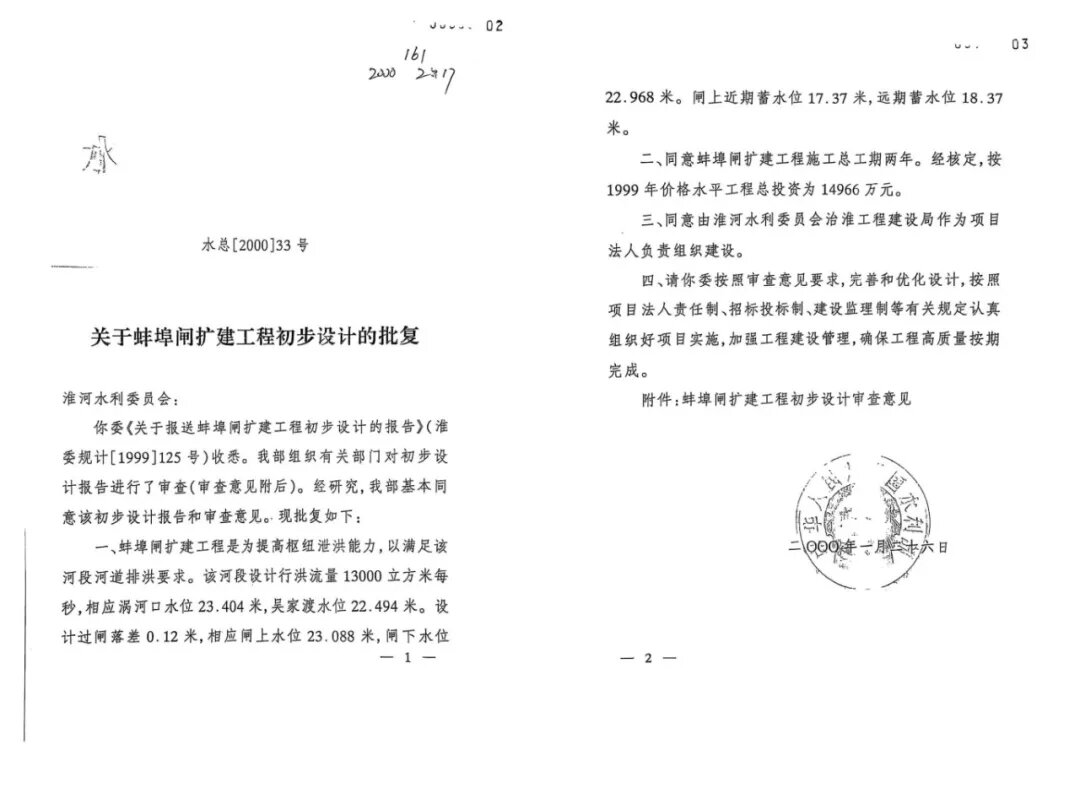

2000年1月26日,水利部以水总〔2000〕33号文正式批准了蚌埠闸扩建工程初步设计,批复概算总投资为14966万元。2000年11月23日,蚌埠闸扩建工程主体工程开工,历经三年的紧张施工,于2003年11月顺利通过竣工验收。

在设计过程中,新闸选址于老闸北侧滩地,其泄流能力和规模主要取决于新闸轴线位置、上游引渠喇叭口的形状和大小以及下游出水渠的布置。若要取得较好的水流条件,新闸应尽量靠近老闸,但新、老闸相距过近会给工程的施工造成很大的影响。此外,由于工程场区存在高承压水层,施工需降低承压水位保证基坑安全。工程场区承压水主要来自淮北地下水,非汛期与闸下水位存在较大差值,因此在设计闸下消能设施时,除满足水力条件外,还需充分考虑承压水的影响。

面对挑战,淮委设计院(中水淮河公司前身)大胆启用新人,任命年仅28岁的助理工程师孙勇为项目负责人,在老一辈专家的指导和帮助下,设计人员在充分研究大量地质资料、开展模型试验及进行科学计算的基础上,攻坚克难、精心设计,采用直线补给边界降水分析的方法及非封闭降水布置方案,在保证新节制闸基坑抗承压水冲溃稳定和渗流稳定的前提下,控制基坑中心点承压水位高于建基面,有效减小了新节制闸降水对老节制闸沉降的影响,大幅减少了降水井数量,节约了大量工程投资;通过降低两侧翼墙顶高程的方案,在增加新节制闸的过流能力的同时,改善了其出水流态;综合考虑水力条件和工程地质与水文地质条件,在消力池尾端设置消力槛,在海漫中设置糙条,提高消能效果,减少对粘土覆盖层的开挖,有利于消力池运用期和施工期的稳定;充分利用场区地形地貌,上游封闭堤与导堤分开布置,减小土方工程量,改善了交通条件,加快了施工进度;引入水利部“948”科研课题“混凝土砌块技术”,在两侧导堤及封闭堤采用水平连锁混凝土砌块,该技术具有外形规则美观、对环境破坏小、易于机械化施工、施工质量易控制、对堤身变形的适应性强、利于水生生物栖息生存等优点。“混凝土砌块护堤技术”荣获2005年度淮委科技进步特等奖,水利部大禹科技进步三等奖。

蚌埠闸扩建工程是治淮19项骨干工程——淮河干流上中游河道整治及堤防加固工程的重要组成部分,属于国家重点工程。扩建后的蚌埠闸有效地解决了淮河干流蚌埠段行洪不畅的问题,大幅提高了淮北大堤和蚌埠市城市防洪圈堤的防洪标准。结合淮河干流其他工程的治理,淮河中游淮北大堤的防洪标准得到提升。工程荣获2006年度全国优秀工程设计铜奖、2005年度安徽省优秀设计一等奖以及2006年度国家优质工程银质奖。

淮水汤汤,奔腾不息。如今的蚌埠闸如蛟龙横卧,守护沿淮两岸六十余载,历经多次汛期考验,有效缓解了淮河干流的防洪压力,为淮北大堤、蚌埠地区及津浦铁路的安全保驾护航,发挥了巨大的防洪减灾效益。一代代中水淮河人凭借着智慧与担当,攻克了一个又一个技术难关,用青春与汗水书写了拼搏奋进的壮丽篇章。他们知责于心、担责于身、履责于行的精神品质,在接续奋斗中代代传承。展望未来,中水淮河人将继续以昂扬的斗志、勇往直前的姿态奔赴新征程,为淮河保护治理高质量发展续写更加辉煌的篇章

皖公网安备34011102003644号

皖公网安备34011102003644号