磨子潭水库

淮河是新中国成立后第一条全面系统治理的大河。70多年来,淮河治理取得显著成效,防洪体系越来越完善,防汛抗洪、防灾减灾能力不断提高。作为治淮伊始便奋斗在淮河保护治理一线的“治淮人”,为总结好中水淮河公司70年来治水兴水的经验,继承和发扬中水淮河人的治水思路和勘测规划设计理念,近期,公司将陆续推出中水淮河经典工程系列专题宣传,本期带您走进《回首往昔峥嵘路(四)—— 磨子潭水库工程》。

磨子潭水库位于东淠河上游东支流黄尾河上、安徽省霍山县磨子潭镇境内,是一座以防洪、灌溉为主,结合城市供水、发电等综合利用的年调节的大(2)型水利水电枢纽工程,距下游佛子岭水库大坝25千米,水库总库容3.47亿立方米,坝址以上控制流域面积570平方千米。

1955年,水利部治淮委员会提出并经国家批准,在佛子岭水库上游修建磨子潭水库,以提高佛子岭水库的防洪能力。《淠河流域水库群规划报告》中明确:为解除水旱灾害,进一步开发水利资源,并配合解决佛子岭水库偏小问题,决定兴建磨子潭水库。

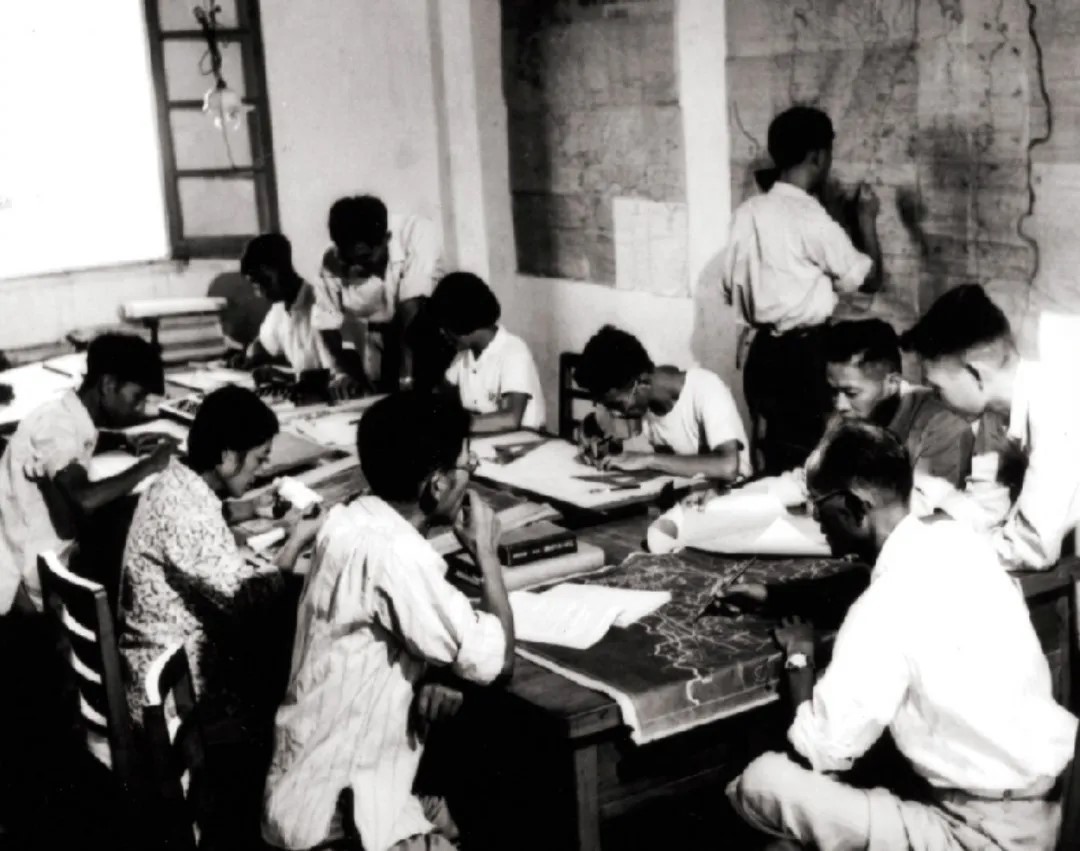

磨子潭水库在设计上采用了混凝土大头坝的形式。当时这种坝型只有50多年的历史,全世界已建成的也仅有30座,而在国内更是第一个。在缺乏成熟的设计与施工经验的双重压力下,老一辈的治淮专家们,日夜钻研,通过大量的研究和试验,采用应力函数法的有限差分方程计算坝身应力,并使用光弹性试验方法校核等方式对坝身应力计算、结构设计等方面进行反复论证和修改,最终完成了坝体设计方案。

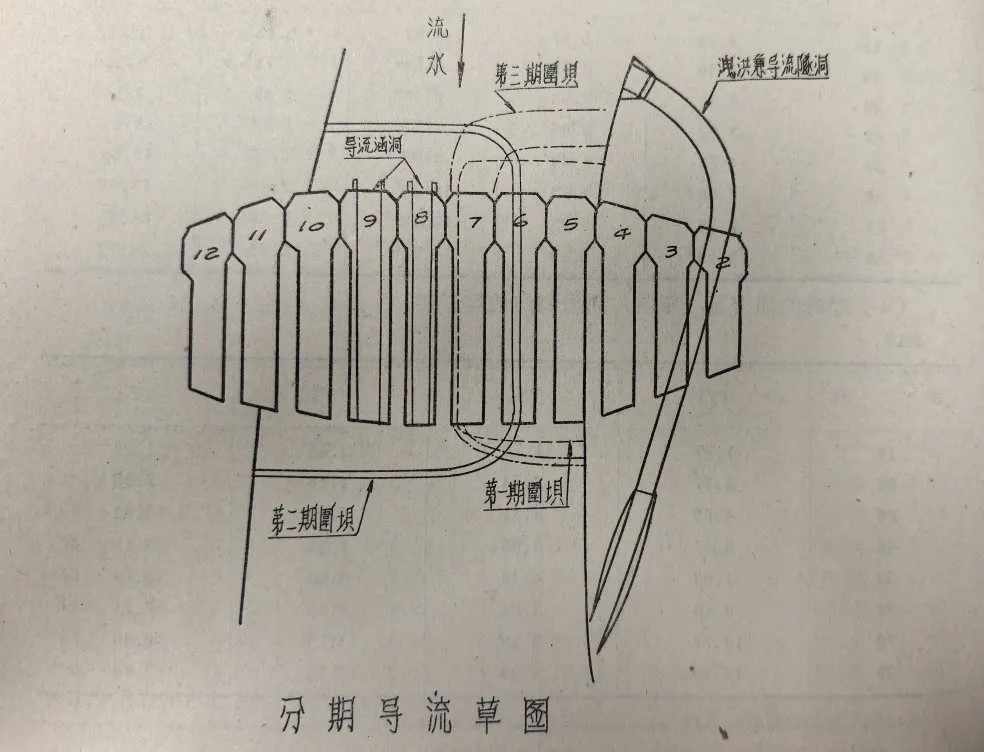

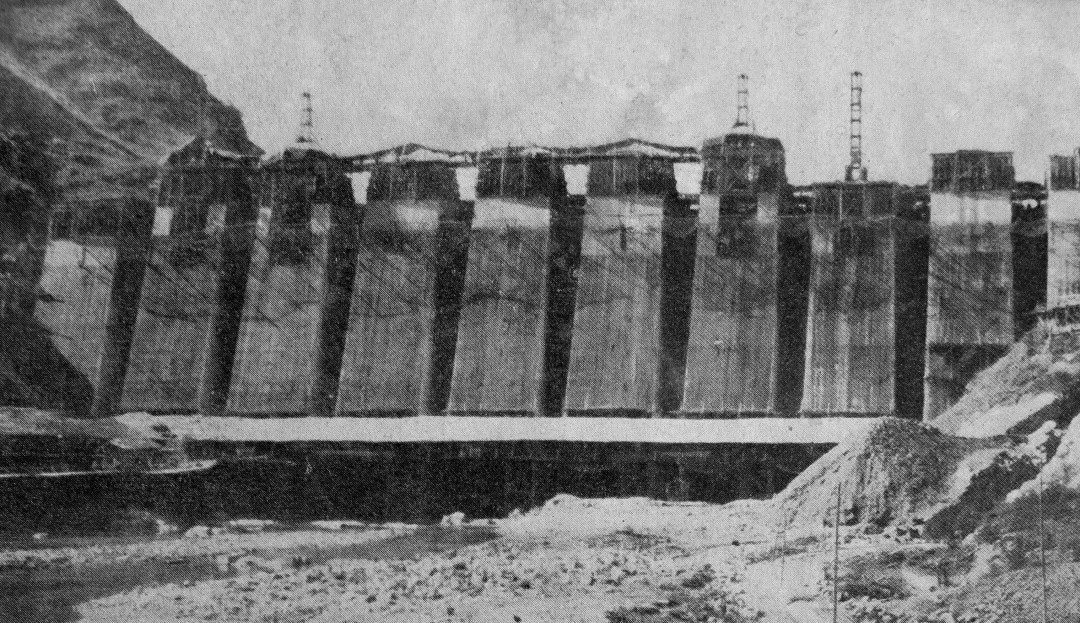

完成前期的关键准备工作,1956年9月工程开工建设,由治淮委员会勘测设计院组建磨子潭水库工程指挥部负责施工。由于水库位于大别山区淠河上游,地形上为峡谷,河床宽度仅有90米,且两岸山坡陡峻,坡度在1:1至1:1.4之间,并有局部陡壁存在,因此清基爆炸数量大。按原定计划,大坝开工前应当凿通泄洪隧洞作为大坝施工期间导流之用,上下游做好围坝,进行基础开挖,然后再浇筑大坝混凝土。泄洪隧洞于1956年9月中旬开挖,而大坝要求1957年汛期就要起到拦洪作用,因此磨子潭水库施工期限十分短促。为及时完成要求,磨子潭水库工程指挥部结合当地的地质特点等,采用了分三期导流、分区爆炸、分区浇筑混凝土的方案,成功完成了约33万立方米的混凝土浇筑。

1968年水库全部工程竣工。磨子潭水库的建成提高了佛子岭水库的防洪标准,调节径流与佛子岭、响洪甸水库共同灌溉淠河灌区,发挥了综合利用效益。几十年来,磨子潭水库在防洪、灌溉、供水、发电等方面持续稳定地发挥效益,为改善流域民生和促进经济社会发展作出了显著贡献。同时,通过科学的调度管理和生态修复措施,水库周边生态环境日益改善,成为众多珍稀动植物的栖息地,真正实现了水利工程与生态环境的和谐共生。

群山环抱,碧水万顷。如今,这座最大坝高83.1米,坝顶全长331米的水利枢纽巍然耸立,守护着一方水土的宁静与祥和。它是治淮前辈以卓越智慧与坚毅决心铸就的坚实之坝,是守护淠河保安澜的坚固屏障,更是人与自然和谐共生的见证。回顾治淮历程,“回首往昔峥嵘路”,满是治淮人不畏艰难、勇于担当的身影。展望前路,传承着“团结治水、科学治水、依法治水”精神的新一代治淮人,正续写“坚韧不拔铸丰碑”篇章,肩负使命,在守护淮河安澜的路上奋勇向前。

皖公网安备34011102003644号

皖公网安备34011102003644号