响洪甸水库

淮河是新中国成立后第一条全面系统治理的大河。70年来,淮河治理取得显著成效,防洪体系越来越完善,防汛抗洪、防灾减灾能力不断提高。作为治淮伊始便奋斗在淮河保护治理一线的“治淮人”,为总结好中水淮河公司70年来治水兴水的经验,继承和发扬中水淮河人的治水思路和勘测规划设计理念,近期,公司将陆续推出中水淮河经典工程系列专题宣传,本期带您走进《回首往昔峥嵘路(三)—— 响洪甸水库工程》。

响洪甸水库位于六安市金寨县境内,坝址坐落在淮河支流淠河西源。水库控制流域面积1431平方公里,总库容26.1亿立方米,是淮河流域库容最大的山谷型水库。枢纽工程由水库大坝、泄洪隧洞、引水隧洞、发电厂四部分组成。大坝最大坝高87.5米,坝顶弧长367.5米,是集防洪、灌溉、供水、发电、航运等综合利用于一体的大型水利水电工程。

自古云:“淠河不宁,六安不安。”响洪甸水库未建之前,流域洪旱频发。为根治淮河水患,落实党中央在淮河上中游山区兴建水库的治淮规划,响洪甸水库建设正式提上日程。

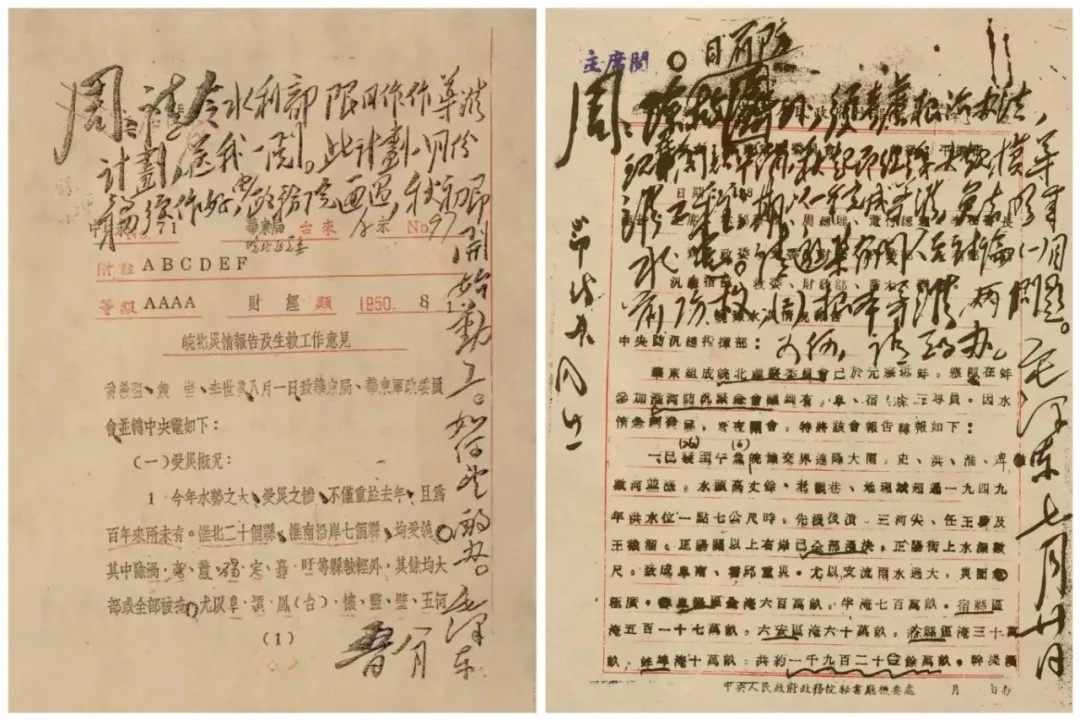

修建响洪甸水库的设想始于1951年,治淮委员会工程部(公司前身)提出关于治淮方略的初步报告,并于同年4月勘测选址。1955年12月决定以响洪甸为坝址。由于水库坝址位于狭窄而陡峻的河谷,地理和地质条件适合建设拱坝,经过方案反复对比,决定采用混凝土重力拱坝。当时,由治淮委员会勘测设计院设计的响洪甸拦河坝是水库修建的重点工程,工程师朱伯芳、曹楚生、周允明等主持了响洪甸大坝的设计。在技术条件受限的年代,他们日夜钻研,参考国内外先进经验,结合响洪甸当地的地质、水文条件,经过无数次的论证和修改,最终完成了大坝的设计方案。

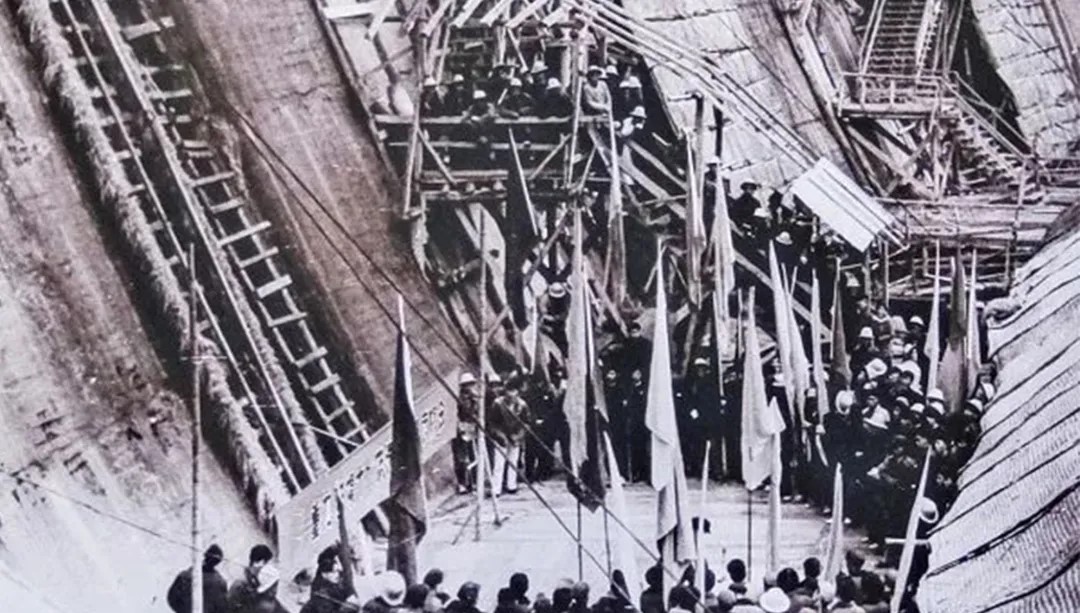

1956年水库开工建设,在没有外国专家援助、缺乏现代化机械设备的艰难环境下,老一辈治淮人不畏艰苦、奋勇作战,自主设计斜钢塔箕斗提升设备,可以就地制造、操作简单,有效解决了混凝土运输问题。创新性发明管道循环水冷却方式,应用在重力拱坝大体积混凝土浇筑中,解决了坝体内部混凝土温度控制的问题。这些技术创新,极大地推动了工程建设的进度,也将水利建筑技术推向新的高度。

1958年7月,水库大坝工程竣工蓄水,成功建成了新中国自行设计施工的第一座等半径同圆心混凝土重力拱坝。1961年4月,四台发电机组全部建成发电,其中四号机组是我国设计生产的第一台定、转子双水内冷水轮发电机。2009年7月水库实施除险加固,公司参与了工程的安全鉴定等工作,除险加固后,水库主要建筑物设计洪水标准达到500年一遇,2018年水库大坝被鉴定为“一类坝”。

60多年来,响洪甸水库宛如一颗硕大的明珠,镶嵌在大别山北麓,历经沧海磨砺,仍旧初心不改守护民生。工程建成60多年来,响洪甸水库先后为淮河拦蓄1500立方米每秒以上洪峰120余次,极大缓解下游的洪水压力。作为淠史杭灌区的源头活水,响洪甸水库为660多万亩良田灌溉用水提供有力保障,为江淮粮仓连年丰收发挥了重要作用。硕果丰收的背后凝结着治淮前辈们治理水患,造福人民的坚定信念也引领着一代又一代的中水淮河人接续奋斗、再创新篇。

皖公网安备34011102003644号

皖公网安备34011102003644号