梅山水库

淮河是新中国成立后第一条全面系统治理的大河。70年来,淮河治理取得显著成效,防洪体系越来越完善,防汛抗洪、防灾减灾能力不断提高。作为治淮伊始便奋斗在淮河保护治理一线的“治淮人”,为总结好中水淮河公司70年来治水兴水的经验,继承和发扬中水淮河人的治水思路和勘测规划设计理念,近期,公司将陆续推出中水淮河经典工程系列专题宣传,本期带您走进《回首往昔峥嵘路(二)—— 梅山水库工程》。

梅山水库位于淮河重要支流史河上游,坐落于素有“红军摇篮、将军故乡”美誉的安徽省金寨县县城南端,是淠史杭灌区的主要水源工程之一,也是由我国自行设计、自行施工的当时世界上最高的连拱坝。大坝高88.24米,全长443.5米。总库容22.63亿立方米,控制流域面积1970平方公里,是一座以防洪、灌溉为主,结合发电等综合利用的大(1)型水利工程。

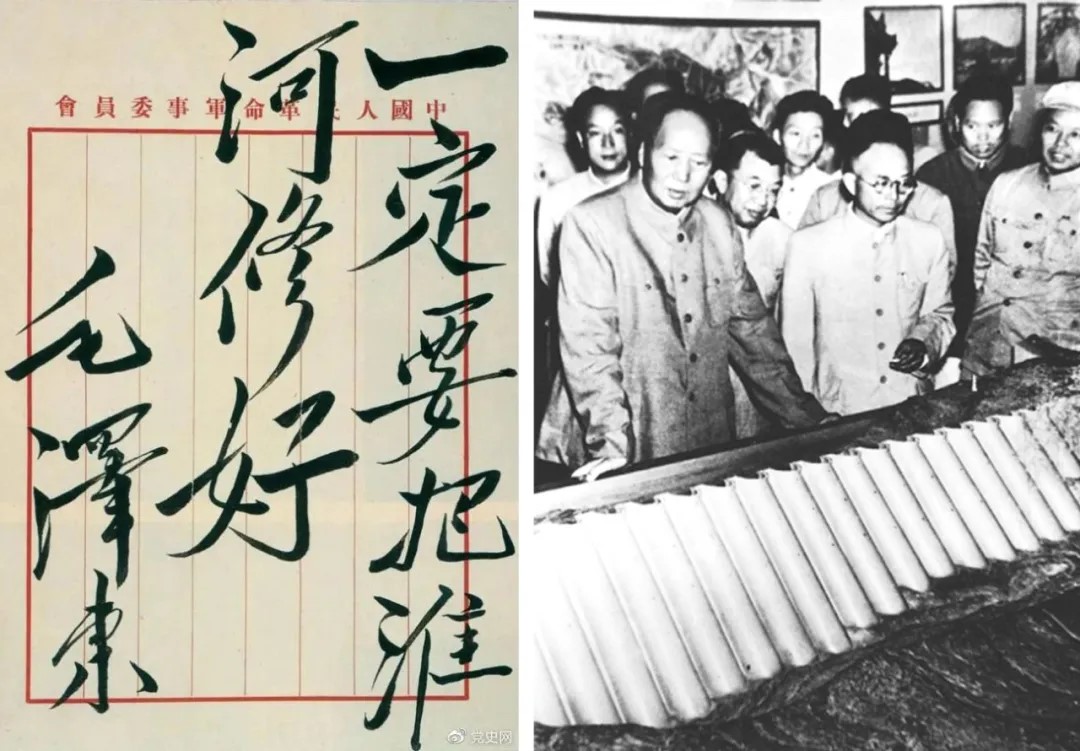

历史上的这里,由于缺乏有效治理,河道淤积,旱涝灾害频发。1950年夏季,淮河流域连降暴雨,雨水汇聚成滚滚洪流,摧毁房屋,淹没农田,“数百里的河堤全部失去作用”。1950年5月,淮河水利工程总局对史河、灌河进行了查勘,提出上游建梅山水库的意见。1951年毛泽东主席发出号召“一定要把淮河修好”,同年4月,第二次治淮会议决议的《治淮方略》和1952年度工程要点,确定兴建史河梅山水库。

根据安徽省档案馆馆藏1954年《关于同意安徽省委修建梅山水库建议》档案记述,当时梅山水库控制流域面积达到2150平方公里,蓄水10亿立方米,是控制淮南多雨山地的重要部分,离淮河最近,对洪河口以下淮河干流洪水的控制作用最大,是保障正阳关以下淮北广大平原的关键之一,也是解除河南固始县内涝的重要步骤。“根据淮河以往洪水规律,每隔五年十五年就可能发生一次相当大的洪水或非常洪水。为了保证中游不再受五零年式(到现在四年了)的洪水淹灭和保护润河集蓄洪工程的安全,有迅速动工的必要。”从档案文字中不难看出,修建梅山水库已迫在眉睫。

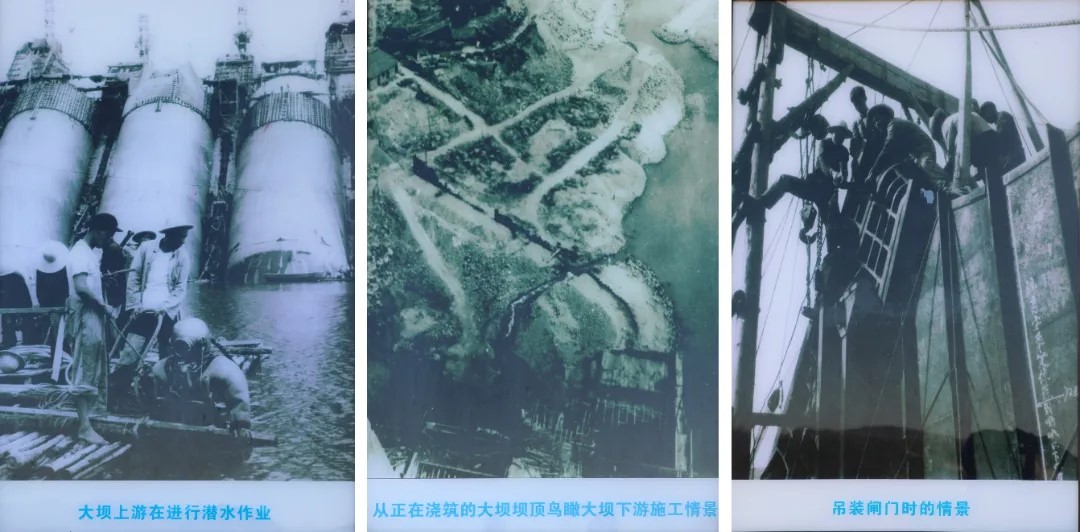

1951年6月底,治淮委员会组织梅山水库设计工作队,着手编制水库设计文件,进行地质勘探和水库测量、水文测验等工作。1954年3月,梅山水库工程动工兴建。这是淮河流域继佛子岭水库后兴建的第二座钢筋混凝土连拱坝,总库容是佛子岭水库的4倍多。

面对工程量大、工期较短、工程建设复杂艰巨等困难,工程建设者们汲取佛子岭施工组织的经验,合理调配人力、物力,将庞大复杂的工程拆解为有序工序,使建设节奏紧凑高效;从前期勘察到施工方案敲定,他们严格把控,确保梅山水库奠基在科学之上,让每个环节衔接得天衣无缝。水库建设一线,技术员们凭借建设佛子岭水库积累的土建经验,遇断层、软基等难题,果断采取加固、换填等措施;现场浇筑时,精准把控混凝土配比与振捣流程,复刻佛子岭成功范例,使坝体坚如磐石。

一批批治淮人日夜奋战,无畏严寒酷暑,实现了大坝“半年拦洪,一年到顶”的建设目标。1955年1月浇筑大坝混凝土,1956年4月大坝浇筑完成,8月即遇大水,水库发挥了拦洪削峰的作用,成为淮河流域一座重要的防洪安全屏障。1958年初正式开始蓄水。水电站厂房于1957年第三季度开工,1958年8月完成,9月1日第一台机组发电。1959年5月1日,四台机组全部投入运行。1958年9月开发史河灌区,水库下游兴建红石嘴枢纽。水库建成以来,在防洪、灌溉、发电、水产养殖等方面发挥了显著效益。

风雨60余载,梅山水库屹然矗立在大别山群峰之间,依旧发挥着重要的防洪、灌溉、发电等综合功能。在革命老区精神的指引下,水利人怀揣满腔热血,无畏艰难险阻,从规划蓝图上的一笔一划,到施工现场的一砖一瓦;从烈日炎炎下的精测细量,到寒风凛冽中的坚守奋战,他们以实际行动续写着老区精神的崭新篇章,让这座大坝成为不朽的丰碑,矗立在金寨大地,见证着水利人代代传承的奋斗与担当,永不停歇地守护一方安宁。

2023年1月,梅山水库入选“人民治水·百年功绩”治水工程项目名单。

皖公网安备34011102003644号

皖公网安备34011102003644号