佛子岭水库

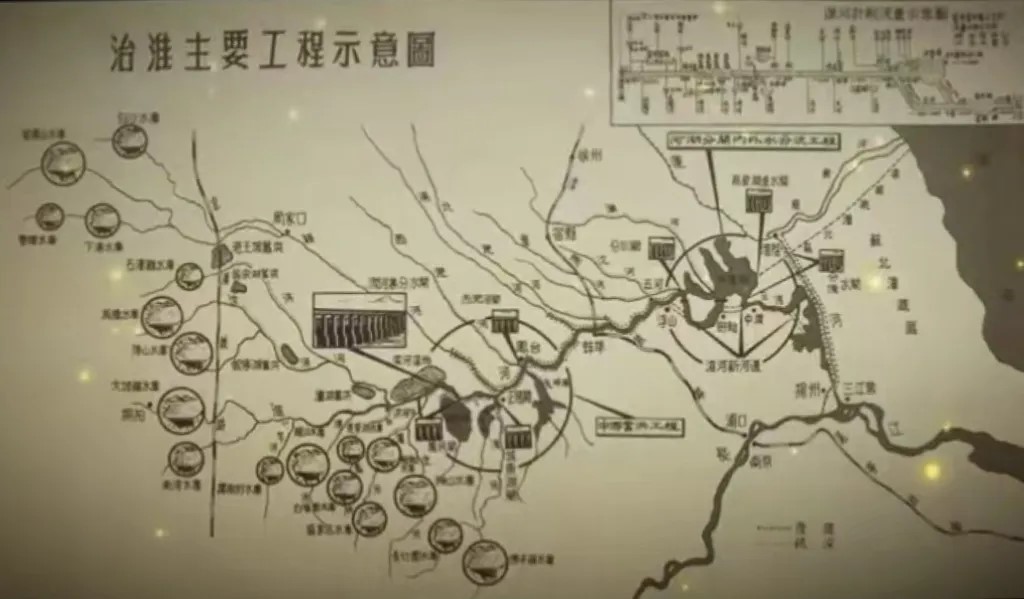

淮河是新中国成立后第一条全面系统治理的大河。70多年来,淮河治理取得显著成效,防洪体系越来越完善,防汛抗洪、防灾减灾能力不断提高。作为治淮伊始便奋斗在淮河保护治理一线的“治淮人”,为总结好中水淮河公司70年来治水兴水的经验,继承和发扬中水淮河人的治水思路和勘测规划设计理念,近期,公司将陆续推出中水淮河经典工程系列专题宣传,本期带您走进《回首往昔峥嵘路(一)—— 佛子岭水库工程》。

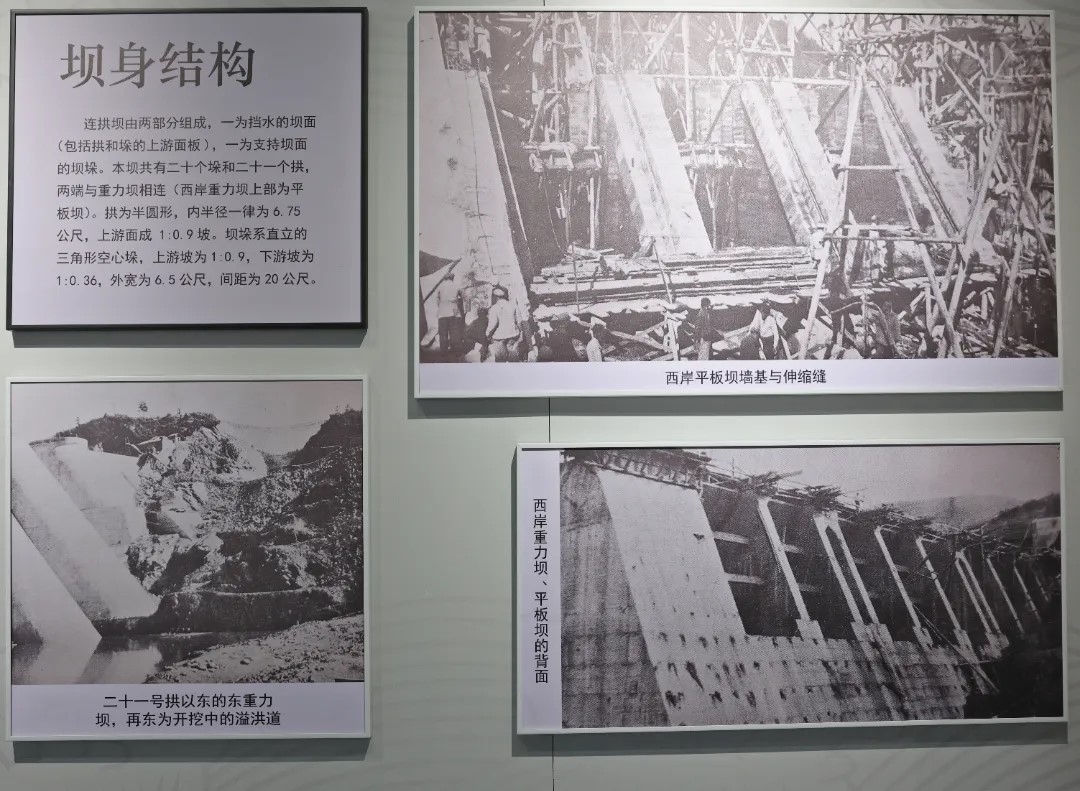

佛子岭水库位于安徽省大别山区霍山县境内,坝址坐落于佛子岭镇南2.5km,是一座以防洪、灌溉为主,结合发电、供水等综合利用的大(2)型枢纽工程。水库控制流域面积1840km2,总库容4.91亿m3。枢纽工程由拦河坝、溢洪道、输水钢管、发电厂房等建筑物组成。佛子岭水库大坝坝顶轴线长510m,坝垛20座,每个宽6.5m,拱21个,每个内径13.5m,两端为重力坝。拦河坝主体为新中国第一座钢筋混凝土连拱坝。

1949年冬,淮河水利工程总局酝酿在淠河东支上新建佛子岭水库。1950年10月,毛泽东主席发出“一定要把淮河修好”的伟大号召,新中国第一次治淮高潮如火如荼地开展起来。1951年,淮委工程部(公司前身)编制完成《关于治淮方略的初步报告》,规划上游建成佛子岭、石漫滩、梅山等7座水库。

上世纪50年代,我国经济技术落后,资金严重不足,水泥和钢筋等建筑材料奇缺,大别山区交通不便,坝址水文资料短缺,治淮老一辈专家们以科学的态度,刻苦钻研的精神,历经三次选址、三次勘测,先后拟定了四个坝址方案、五种坝型进行多方案技术经济比选,通过专家论证,确定连拱坝设计方案。

采用连拱坝,水泥用量仅为重力坝的1/5,有效解决了水泥和钢筋等建筑材料奇缺和大别山区交通不便、运输困难等问题;由于水文资料短缺,水库设计洪水量主要是依据潢川水文站的一次暴雨记录,采用单位过程线计算而得,准确性难以保证,因此易产生水库运行时由于防洪库容不足而造成漫坝的危险,采用连拱坝比土坝更安全;另外,可将水力发电机组设置在连拱坝坝垛之内,无需另建厂房,节约投资。

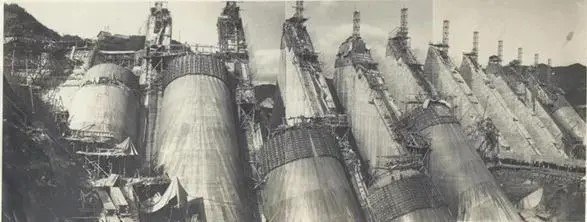

1951年10月,工程开工建设,来自全国各地的建设者、大学生响应党的号召,迅速集结在治淮工地,为新中国第一座钢筋混凝土连拱坝建设奉献青春、挥洒汗水。建设者们面对世界所建连拱坝不多、国内更无先例、相关经验并不成熟、连拱坝设计技术难度大和建造工艺复杂等难题,他们设计中刻苦攻关、勇于创新、精心设计,施工中严格控制施工工艺和施工质量、精雕细刻,创造了多项当时国内混凝土坝建设的先进技术。采用黏土心墙、钢板桩、帷幕灌浆等技术解决了围堰和坝体的防渗问题;采用电动卷扬机、钢塔、竹质脚手架配合手推车解决了水平及垂直运输难题;采用拖斗、钢索和电动卷扬机装置解决了水下开采砂卵石难题。建设者们边学习、边实践、边讨论、边建设,将佛子岭工地培育成了“佛子岭大学”,为新中国培养了一批优秀的水利工程专家。

佛子岭大坝,横卧山水间,安然七十载。治淮前辈倾其心血,于岁月中精研细琢,以非凡智慧与坚毅决心,铸就这巍峨坚实之坝,其设计理念和精神是对科学的尊崇、对责任的担当、对人民的守护,激励中水淮河人传承其志,于新时代水利事业中,续写华章,护佑山河永固,让先辈心血与奉献,在历史长河中璀璨长明。2023年1月,佛子岭水库入选“人民治水·百年功绩”治水工程项目名单。

皖公网安备34011102003644号

皖公网安备34011102003644号